খ্যাতির আড়ালে হারানো কীর্তি যাদের

Tweet

Tweet

কিশোর রায়হান

প্রারম্ভিকাঃ কোন দেশ বা জাতি (ব্যক্তি) সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে জানতে হয় সেই দেশ বা জাতির (ব্যক্তির) সংস্কৃতি সম্পর্কে। আর ভাষা, পর্যটন ও সাহিত্য, সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। যুগে যুগে পৃথিবী এমন কিছু মানুষকে পেয়েছে যারা তাদের লেখনীতে যেমনটা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ও কর্মে করেছেন অনুপ্রাণিত, সেই সাথে তাদের জীবনাচরণের মাধ্যমে অনুপ্রেরণাময় সোনালী ইতিহাস তৈরী করেছেন সংস্কৃতির অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পর্যটনে। যা বর্তমান প্রজন্মের পর্যটকদের জন্য আইডল উদাহরণই বটে। আগের পর্বে আলোচনা করেছিলাম কাজী নজরুল ইসলাম কে নিয়ে। আজকে যাকে নিয়ে আলোচনা করবো তাকে মূলত আমরা জানি কবি হিসেবে। কিন্তু তার জীবনযাপন ও জীবন দর্শনে জুড়ে আছে সংস্কৃতির বিকাশ ও বিনিময়ের নিদর্শন ,যা পর্যটন সাথে বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ। যা আমাদের মধ্যে ভ্রমণ স্পৃহা তৈরী করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। ৭ মে রবীন্দ্রনাথ এর ১৫৯ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর প্রতি রইলো আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

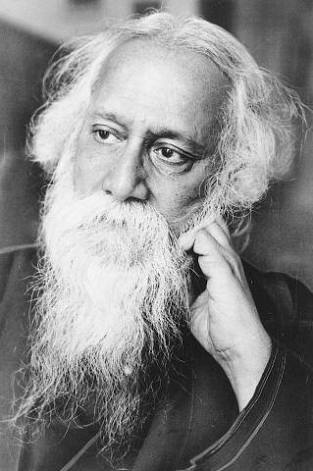

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১-৭ আগস্ট ১৯৪১)

ঘরকুনো বাঙালি বলে যে অপবাদ বা বিশেষণ আমাদের কাঁধে চেপে বসে আছে, তার কারণ আমাদের ঘরোয়া জীবনযাপন নাকি অ্যাডভেঞ্চার বিমুখতা? তবে বাঙালি যে ঘরকুনো নয়, সেই মতের পক্ষে ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস, বিমল মুখোপাধ্যায়, বিমল দে, কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস প্রমুখের কথা বলা হলেও আমাদের চোখের সামনে দিবস রজনী যে বিশ্ব পথিক জ্বলজ্বল করতে থাকেন, অন্য নানা শত বিশেষণে খচিত কিন্তু যাকে আর আলাদাভাবে ভ্রমণবিদ হিসেবে দেখানো হয় না, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবং আমার জানামতে তাঁর মতো ভ্রমণপিপাসু বাঙালি ইতিহাসে আর দুটি নেই। যে বিপুল ভ্রমণ তিনি দেশে–বিদেশে করে গেছেন আজীবন, তা তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, আজীবন অন্য সব কাজের মধ্যেও নতুন জায়গায় ভ্রমণ কী পরিমাণে তাঁর মনন দখল করে রেখেছিল। সর্বকালের সেরা বাঙালি পর্যটক মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নামের ওই চিরতরুণ মানুষটিই, যিনি ঘোড়ার গাড়ি আর জাহাজে চেপে ঘুরেছেন জাপান থেকে মেক্সিকো, ইরান থেকে আমেরিকা, রাশিয়া থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ।

১৯৩২ সালের এপ্রিলে সত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইরান গিয়েছিলেন পারস্যরাজের আমন্ত্রণে, রাজকীয় অতিথি হিসেবে। কিন্তু শুধু অতিথি হিসেবে মহাখাতিরে নিয়ে গেলেও ওই বয়সে মানুষ, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ, নোবেলজয়ী কবি ও দার্শনিক হিসেবে যার জগতজোড়া খ্যাতি, যিনি পাঁচটি মহাদেশের ৩০টির বেশি দেশে ভ্রমণ করেছেন, তিনি কেন সেই বৃদ্ধ বয়সে কিছুটা ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই জীবনে প্রথমবারের মতো বিমানে চেপে কলকাতা থেকে এলাহাবাদ হয়ে বোম্বে বন্দর থেকে ফের জাহাজে চেপে দূরের দেশ ইরানে যাবেন? আবার ইরানের তেহরানেই শুধু নয়, বেশ দূরের সিরাজ নগরীতে গিয়ে কবি হাফিজ ও শেখ সাদির সমাধিতে সময় কাটাবেন? এক ফাঁকে সীমান্ত অতিক্রম করে ইরাকেও একটু ঘুরে আসবেন? উত্তর একটাই, তিনি জন্মভবঘুরে, অন্তরে প্রবলভাবেই ভ্রমণপিপাসু! শত কাজের ভিড়েও তাই তিনি চেষ্টা করেছেন সব কাজ সুচারুভাবে শেষ করে ভ্রমণ করতে। সেই ১৯৩০ সালের কথা বাদই দিলাম; সে থেকে প্রায় শতবর্ষ পরে এখনো কজন বাঙালি পাঁচটি মহাদেশ ঘুরে এসেছেন? এখানেও পর্যটক রবি ঠাকুর স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।

একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ( ছদ্দনাম ভানুসিংহ ) ও তাঁর রচনা যতো আলোচিত হয়েছে তাঁর সমাজচিন্তা ততটা আলোচিত হয় নি। যদিও এই দুই বিষয়ের আলোচনা পরস্পরের পরিপূরক। এই দ্বিবিধ মনস্কতার ভিত্তি, রূপায়ণ, যে রবীন্দ্র-সমাজে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন তাতে তাঁর গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে দ্রুত রূপান্তরিত ভারতীয় সমাজে তাঁর অভিঘাত, এইসব ব্যাপারে তাঁর মতো একজন বড়ো মাপের চিন্তাবিদের প্রতি মনোযোগ আজকে কতোটা এবং কেন সেসব কথা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা জ্ঞান হিসেবে, ভাব হিসেবে কেমন, এবং কর্মে অনুশীলনে কতোটা এ কথা ভাবা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোতে এক ধনাঢ্য ও সংস্কৃতিবান ব্রাহ্ম পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এই পরিবারের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যবসায়ের সূত্রে কলকাতায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় এ বংশের জমিদারি এবং ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে লালিত এবং আত্মপ্রতিষ্ঠিত দ্বারকানাথ ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি জনহিতকর কাজেও সাফল্য অর্জন করেন। উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ এবং ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এ যুগের অন্যতম সমাজ-সংস্কারক এবং একেশ্বরবাদের প্রবক্তা রামমোহন রায় ছিলেন দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, পর্যটক ও সমাজ-সংস্কারক। মূলত কবি হিসেবেই তাঁর প্রতিভা বিশ্বময় স্বীকৃত।

ভৃত্যদের শাসন এড়িয়ে বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তার শিশুচিত্ত বাইরের বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র কল্পনায় বিহবল হয়ে উঠত। পরবর্তী জীবনের কবিতায়, গানে এবং দেশ বিদেশ পর্যটনে শৈশবের এই আকাঙ্ক্ষাই যেন নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। পরে বেশ কয়েক বছর তিনি পড়েন বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুলে। সেখানেই তাঁর বাংলা শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয়। সবশেষে তাঁকে ভর্তি করা হয় সেন্ট জেভিয়ার্সে। কিন্তু অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য তাঁর স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে বাড়িতে বসে পড়াশোনা চলতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৭৩ সালে পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ। পথে মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে কিছুদিন তাঁরা অতিবাহিত করেন। সেই প্রথম কবি নগরের বাইরে প্রকৃতির বৃহৎ অঙ্গনে পা রাখেন। এই যাত্রায় পিতার স্নেহসিক্ত সান্নিধ্য লাভ রবীন্দ্র-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পিতার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আদর্শ তাঁকে অভিভূত করে। হিমালয়ের নির্জন বাসগৃহে তিনি পিতার নিকট সংস্কৃত পড়তেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষাধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনাগ্রহ দেখে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে পাঠানোর প্রস্তাব করেন। ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড যান। সেখানে কিছুদিন ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে এবং পরে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন। তবে এ পড়াও সম্পূর্ণ হয়নি। দেড় বছর অবস্থানের পর তিনি দেশে ফিরে আসেন।

১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় মৃণালিনী দেবী রায়চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বাংলাদেশের খুলনার বেণীমাধব রায়চৌধুরীর মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর দুই পুত্র এবং তিন কন্যা ছিল। বিয়ের অল্পকাল পরেই পিতার বিপুল কর্মের কিছু দায়িত্ব এসে পড়ে রবীন্দ্রনাথের ওপর।

পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে শুরু হয় আর এক অধ্যায়। ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয় বার বিলেত যান একমাসের জন্য। অক্টোবর মাসে ফিরে আসার পর পিতার আদেশে তাঁকে জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। জীবনের এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি তদারকি উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান শাহজাদপুর, পতিসর, কালিগ্রাম ও শিলাইদহে ঘুরে বেড়ান। এই সূত্রেই শিলাইদহে গড়ে ওঠে একটি কবিতীর্থ। পদ্মাবক্ষে নৌকায় চড়ে বেড়ানোর সময় পদ্মানদী, বালুচর, কাশবন, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, দরিদ্র জীবন এবং সেখানকার সাধারণ মানুষের হূদয়লীলা কবিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে।

১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, মণীন্দ্রনাথ নন্দী এবং অন্যান্য পন্ডিত মিলে সাড়ম্বরে কবির জন্মোৎসব পালন করেন। নোবেল পুরস্কার জয়ের পূর্বে এটাই ছিল কবির প্রতি স্বদেশবাসীর প্রথম অর্ঘ্য। ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এশিয়ার বিদগ্ধ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার জয়ের গৌরব অর্জন করেন। ১৯১২ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড পৌঁছেন রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। শিল্পী রোটেনস্টাইনের সঙ্গে কবির আগেই পরিচয় হয়েছিল কলকাতায় ১৯১১ সালে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাতে তুলে দেন নিজের করা কবিতার অনুবাদ। রোটেনস্টাইনের গৃহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট কবি ও পন্ডিতদের। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুজনের একজন ইংরেজ কবি ইয়েটস ইংরেজি গীতাঞ্জলির ভূমিকা লিখে পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির পথ প্রশস্ত করেন; অন্যজন সি.এফ.এন্ড্রুজ পরবর্তীকালে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভক্ত হন। ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কবিতা পড়ে শোনান। তারপর ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে ইয়েটসের চমৎকার ভূমিকাসহ ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়। ওই সময় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, মালিনী ও ডাকঘর নাটকেরও ইংরেজি অনুবাদ হয়, ফলে ইউরোপ তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে গ্রহণ করে। ইংল্যান্ড থেকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় যান। ইতিপূর্বে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষি ও পশুপালন বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সেই সূত্রে সেখানকার কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে কবির পত্রালাপ ছিল। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সেখানে বক্তৃতা প্রদানের আমন্ত্রণ জানান। কবি একজন মনীষী ও দার্শনিক হিসেবে বক্তৃতা দেন। আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে কবি আরও কিছু ভাষণ দেন। ১৯১৩ সালের অক্টোবরে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সে বছরই নভেম্বর মাসে গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্মান নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট বারো বার বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ১৮৭৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে তিনি পাঁচটি মহাদেশের ত্রিশটিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেন। প্রথম জীবনে দুই বার (১৮৭৮ ও ১৮৯০ সালে) তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ১৯১২ সালে ব্যক্তিগত চিকিৎসার জন্য তৃতীয়বার ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে কবি জাপান যান। এই ভ্রমণে তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুজন ভারত অনুরাগী উইলিয়ম পিয়ারসন ও সিএফ এন্ড্রুজ এবং তরুণ শিল্পী মুকুল দে। জাপান সংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল কলকাতায় চিত্রশিল্পী ওকাকুরার সান্নিধ্যে। তখন তিনি জাপানের মহৎ দিকটিকেই দেখেছিলেন। কিন্তু এবার তাঁর চোখে পড়ে বিপরীত চিত্র। তাই তিনি রচনা শুরু করেন ‘Nationalism’ বিষয়ক ভাষণগুলি। সেই ভাষণ তিনি আমেরিকাতেও পড়েন। এছাড়া সেখানে কবি তাঁর শিক্ষার আদর্শ, ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, ব্যক্তি ও বিশ্বের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বিদেশ ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ইংরেজ প্রদত্ত ‘নাইট’ উপাধি প্রত্যাখ্যান, যা তাঁকে প্রদান করা হয় ১৯১৫ সালে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল রাউলাট অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক জনসমাবেশে ভারতীয়দের ওপর ব্রিটিশ পুলিশ আকস্মিকভাবে গুলি চালিয়ে অসহায় ব্যক্তিদের হত্যা করে। ইংরেজের এই অত্যাচারী মূর্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ ভাইসরয়কে এক পত্র লিখে ‘নাইট’ উপাধি ফিরিয়ে দেন।

১৯২০ সালে কবি আবার ইংল্যান্ড এবং সেখান থেকে ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম হয়ে আমেরিকা যান। এবার নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে তিনি বিশ্বভারতীর কথা জানাতে চেয়েছেন। তবে তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুখকর হয় নি। এ যাত্রায় তিনি জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক ও সুইডেন ভ্রমণ করেন। ইউরোপে কবি পান রাজার সম্মান। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন মোড় নিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য। ১৯২১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক ঐতিহাসিক আলোচনা হয় জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে। ১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন যারবেদা জেলে অনশন করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ‘জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো…’ এই গানটি গেয়ে তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বপরিক্রমা শুরু করেন, তখন থেকে দীর্ঘকাল তিনি বিশ্বসমস্যার চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন। মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মানবসভ্যতার পরিত্রাণের কথা ভেবে তিনি দেশে দেশে বক্তৃতা দিয়ে তারই পথনির্দেশ করেন।

১৯২৪ সালে কবি প্রাচ্যদেশ ভ্রমণে বের হয়ে চীন-জাপান ঘুরে আসেন। এ বছরই তিনি দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য যাত্রা করেও যেতে পারেননি; অসুস্থতার কারণে তাঁকে আর্জেন্টিনায় যাত্রাবিরতি করতে হয়। সেখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় স্প্যানিশ ভাষার বিদুষী কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে। বুয়েনাস আইরিসে ওকাম্পো কবিকে নিজের আতিথ্যে তিন মাস রাখেন। কবির সেবার দায়িত্বভারও গ্রহণ করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ এই বিদেশিনী ভক্তকে উৎসর্গ করেন তাঁর পূরবী কাব্য।স্বাস্থ্যের কারণে পেরু ভ্রমণ তিনি স্থগিত করে দেন। পরে পেরু ও মেক্সিকো উভয় দেশের সরকারই বিশ্বভারতীকে ১,০০,০০০ মার্কিন ডলার অর্থসাহায্য প্রদান করেছিল। বুয়েনাস আইরিস থেকে ইতালি হয়ে কবি দেশে ফেরেন। ১৯২৬ সালে বেনিতো মুসোলিনির আমন্ত্রণে ইতালি সফরে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯২৬ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে তিনি আবার ভ্রমণে বের হয়ে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ঘুরে অবশেষে জাভা হয়ে দেশে ফেরেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ভ্রমণ ছিল কানাডায় ১৯২৯ সালে। কানাডা থেকে কবি তৃতীয় বারের জন্য জাপান যান। ১৯২৬ সালে ভারতীয় দর্শন সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তিনি এদেশের বাউলদের মানবধর্ম ব্যাখ্যা করে যে বক্তৃতা দেন, তার শিরোনাম ছিল ‘The Philosophy of our People’। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড থেকে হিবার্ট বক্তৃতা প্রদানের আমন্ত্রণ পান। বিশ্বের খ্যাতনামা দার্শনিকগণ এই বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। সে বছর ১৯ মে অক্সফোর্ডে ম্যানচেস্টার কলেজে তাঁর হিবার্ট বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতার নাম ‘The Religion of Man’। ফলে কবি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকদের সমপর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ গ্রিস, তুরস্ক ও মিশর ভ্রমণ করে ভারতে ফিরে আসেন। ১৯২৭ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ চার সঙ্গীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরে। এই সময় তিনি ভ্রমণ করেন বালি, জাভা, কুয়ালালামপুর, মালাক্কা, পেনাং, সিয়াম ও সিঙ্গাপুর। এরপর তিনি ভ্রমণ করেন ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ার সামাজিক বিপ্লব এবং তাদের কর্মযজ্ঞ দেখে তিনি অভিভূত হন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলনই রাশিয়ার চিঠি। তারপর তিনি আমেরিকা হয়ে ১৯৩১ সালের জানুয়ারিতে দেশে ফেরেন। এটাই ছিল তাঁর শেষ পাশ্চাত্য ভ্রমণ। পরে কবি দুবার ভারতের বাইরে গিয়েছেন ১৯৩২ সালে পারস্য ও ইরাকে এবং ১৯৩৪ সালে সিংহলে।

রবীন্দ্রনাথ যেসকল বইতে তার বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখেন সেগুলি হল: য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি, জাপান-যাত্রী, যাত্রী (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ও জাভা-যাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি, পারস্য ও পথের সঞ্চয়। ব্যাপক বিশ্বভ্রমণের ফলে রবীন্দ্রনাথ তার সমসাময়িক অরিঁবের্গসঁ, আলবার্ট আইনস্টাইন, রবার্ট ফ্রস্ট, টমাস মান, জর্জ বার্নার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস, রোম্যাঁ রোলাঁ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলেন। জীবনের একেবারে শেষ পর্বে পারস্য, ইরাক ও সিংহল ভ্রমণের সময় মানুষের পারস্পরিক ভেদাভেদ ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তার বিতৃষ্ণা আরও তীব্র হয়েছিল মাত্র। অন্যদিকে বিশ্বপরিক্রমার ফলে ভারতের বাইরে নিজের রচনাকে পরিচিত করে তোলার এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিনিময়ের সুযোগও পেয়েছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ কখনও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হননি, তবে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নও রাখেননি; বরং তিনি ছিলেন স্বাদেশিকতার বরেণ্য পুরুষ। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় যে কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, ‘বন্দে মাতরম্’ গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথ তার উদ্বোধন করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কবি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং রাখিবন্ধনের দিনটিকে স্মরণ করে রচনা করেন একটি গান: বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক দর্শন অত্যন্ত জটিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করতেন। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত মানসী কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার তথ্যপ্রমাণ এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ গদর ষড়যন্ত্রের কথা শুধু জানতেনই না, বরং উক্ত ষড়যন্ত্রে জাপানি প্রধানমন্ত্রী তেরাউচি মাসাতাকি ও প্রাক্তন প্রিমিয়ার ওকুমা শিগেনোবুর সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন। আবার ১৯২৫ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে স্বদেশী আন্দোলনকে “চরকা-সংস্কৃতি” বলে বিদ্রুপ করে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় তার বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার চোখে ছিল “আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির রাজনৈতিক উপসর্গ”। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বৃহত্তর জনসাধারণের স্বনির্ভরতা ও বৌদ্ধিক উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। ভারতবাসীকে অন্ধ বিপ্লবের পন্থা ত্যাগ করে দৃঢ় ও প্রগতিশীল শিক্ষার পন্থাটিকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের মতাদর্শ অনেককেই বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯১৬ সালের শেষ দিকে সানফ্রান্সিসকোয় একটি হোটেলে অবস্থানকালে একদল চরমপন্থী বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি নাইটহুড বর্জন করেন। নাইটহুড প্রত্যাখ্যান-পত্রে লর্ড চেমসফোর্ডকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “আমার এই প্রতিবাদ আমার আতঙ্কিত দেশবাসীর মৌনযন্ত্রণার অভিব্যক্তি।” রবীন্দ্রনাথের “চিত্ত যেথা ভয়শূন্য” ও “একলা চলো রে” রাজনৈতিক রচনা হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। “একলা চলো রে” গানটি গান্ধীজির বিশেষ প্রিয় ছিল। যদিও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অম্লমধুর। হিন্দু নিম্নবর্ণীয়দের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজি ও আম্বেড করের যে মতবিরোধের সূত্রপাত হয়, তা নিরসনেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে গান্ধীজিও তার অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তার “তোতা-কাহিনী” গল্পে বিদ্যালয়ের মুখস্ত-সর্বস্ব শিক্ষাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, দেশের ছাত্রসমাজকে খাঁচাবদ্ধ পাখিটির মতো শুকনো বিদ্যা গিলিয়ে কিভাবে তাদের বৌদ্ধিক মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ১৯১৭ সালের ১১ অক্টোবর ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা বারবারা ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে প্রথাবিরুদ্ধ চিন্তাভাবনা শুরু করেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমকে দেশ ও ভূগোলের গণ্ডীর বাইরে বের করে ভারত ও বিশ্বকে একসূত্রে বেঁধে একটি বিশ্ব শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও এই সময়েই গ্রহণ করেছিলেন কবি। ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসেবে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ অর্থ তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন এই বিদ্যালয়ের পরিচালন খাতে। নিজেও শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক হিসেবেও অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন তিনি। সকালে ছাত্রদের ক্লাস নিতেন এবং বিকেল ও সন্ধ্যায় তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করতেন। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে তিনি একাধিকবার ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত ছবি আঁকা শুরু করেন প্রায় সত্তর বছর বয়সে। প্যারিস, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠিত কবির চিত্রপ্রদর্শনী শিল্পরসিকদের মুগ্ধ করে। চিত্রাঙ্কনে কোনো প্রথাগত শিক্ষা তার ছিল না। প্রথমদিকে তিনি লেখার হিজিবিজি কাটাকুটিগুলিকে একটি চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এই প্রচেষ্টা থেকেই তার ছবি আঁকার সূত্রপাত ঘটে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ কালপরিধিতে অঙ্কিত তার স্কেচ ও ছবির সংখ্যা আড়াই হাজারের ওপর, যার ১৫৭৪টি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের শিল্পীদের উৎসাহে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে তার প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয় প্যারিসের পিগাল আর্ট গ্যালারিতে। এরপর সমগ্র ইউরোপেই কবির একাধিক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তিনি নিজের প্রতিকৃতিও এঁকেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে একবার অর্থসংগ্রহের জন্য উত্তরভারত অঞ্চলে সফরে বের হলেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কানে এ কথা ওঠে। এই সংবাদে গান্ধীজী ব্যথিত হলেন। দিল্লীতে সদলবলে কবির সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হলে তিনি শান্তিনিকেতনে কবিকে ফেরত পাঠালেন। ওয়ার্ধা থেকে ১৩/১০/১৯৩৫ তারিখে তিনি কবিকে চিঠি লিখলেন — “এ-কথা আমার নিকট ভাবনার অতীত বলে মনে হইতেছে যে আপনার এই বয়সে আপনাকে আবার ভিক্ষার উদ্দেশ্যে বাহির হইতে হইবে, আপনার শান্তিনিকেতনের বাইরে পা বাড়ান ব্যতিতই এই অর্থকে আপনার নিকট পৌঁছাইতে হইবে।” গান্ধীজীর অনুরোধে ব্যবসায়ীরা রবীন্দ্রনাথের নিকট ৬০ হাজার টাকা পৌঁছে দিলেন। ওই টাকায় শান্তিনিকেতনের বহু ঋণ শোধ হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালি জাতিকে ব্যবসা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন বাণিজ্যের মাধ্যমেই এই জাতির জড়তা কাটিয়ে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সম্ভব। বলা বাহুল্য যে বাঙালি, আচার্যের এই ‘কল টু আর্মস’-এর ডাকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। বরং অন্যের চাকরি করে, সংসার সামলিয়ে ও অবসরকালে পরনিন্দা, পরচর্চার পর অবশিষ্ট সময়ে গান-বাজনা-সাহিত্য করে জীবন-যাপনের পথ অবলম্বন করেছে। বিতর্কিত হলেও এটা বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে বাঙালির এই সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতার অন্যতম কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কীর্তির মধ্যে বাণিজ্য-মনস্কতার কোন অভাব ছিল না। আর সেই অনুযায়ী বাঙালি জনগণ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছে কিছুটা মাঝামাঝি ভাবে।

বাবামশায়ের প্রস্তাবে সম্মতি জানানো ছাড়া রবির কোন উপায়ই ছিল না। এই ছিল ঠাকুরবাড়ির রীতি। অতএব রবীন্দ্রনাথ গেলেন পূর্ব বাংলার জমিদারির তত্ত্বাবধান করতে। ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে আশার পর, অবশেষে ১৮৮৩ সালে ৯ই ডিসেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় বেণীমাধব রায়চৌধুরী নামে ঠাকুরবাড়ির এক অধস্তন কর্মচারীর কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে | বিয়ের সময় ভবতারিণীর পুণরায় নামকরণ করা হয় এবং তাঁর নাম পাল্টে রাখা হয় মৃণালিনী দেবী | ১৮৯১ সাল থেকে পিতার আদেশে নদিয়া (অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা), পাবনা ও রাজশাহী জেলা এবং উড়িষ্যার জমিদারিগুলির তদারকি শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। জমিদার রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে “পদ্মা” নামে একটি বিলাসবহুল পারিবারিক বজরায় চড়ে প্রজাবর্গের কাছে খাজনা আদায় ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে যেতেন। গ্রামবাসীরাও তার সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করত। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি করেন প্রায় পঞ্চাশ বছর, তার মধ্যে ১৮৮৯ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩১ বছর ঠাকুর এস্টেটের বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে। নিজে জমিদারির মালিকানা পেয়েছেন ১৯২০ সালে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উনি দেখিয়েছিলেন যে হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের মধ্যে সম্প্রীতি এনে, তাদের শোষণ না করে, তাদের উন্নতির দিকে চোখ রাখলে জমিদারির স্বাস্থ্য ভালোই থাকে।

জমিদারের প্রতিনিধি হয়ে এসে প্রথমেই তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের আলাদা হুঁকোর ব্যবস্থা তুলে দেন। তাছাড়া কাছারিতে সবাইকে একসাথে বসতে হত। ভারতবর্ষের বুকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে এমন দৃঢ় পদক্ষেপ আর কেউ নিয়েছিল কী না আমার জানা নেই। এদিকে জমিদারের প্রতিনিধি হয়ে খাজনা তোলা বা ট্যাক্স কালেকসনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ করলেন পুণ্যাহ-এর ব্যবস্থা। আর সেই পুণ্যাহ সম্বন